? 轉眼已然是兩百年過去了,我從錢塘到杭州到京城再到錢塘,我走了無數個地方,看了無數的景色,心裏卻還是空落落的。

兩百年的時光,許多東西都變了,相思也走了,相思走的時候,我将她的記憶交還給她,我自己經歷過失去記憶的過程,我知道,有些事情明明存在,卻想不起來的感受最叫人難受,我不知道相思知道真相會不會怪我,只是她臨死前卻向我說了句“謝謝。”

所以,我将她葬在蘇訟君的旁邊,只望着她下輩子能和蘇訟君過得普普通通,幸福快樂。

我沒有再回過忘川,也沒有去探望過顧殊然,可能我心裏依舊在害怕,我害怕我看見的是他緊閉雙目的面容,我不去看他,就能一直相信他還能活過來,也許明天他就能站在我面前了。

我這些年頭,突然就愛上了看戲,最愛看的就是白娘子和許仙的戲了,這一出白蛇傳以前看着惡俗十分,可現在卻覺得這樣劫後重逢的戲碼看着甚是入味。

有個時候,顧安會來找我,聽說冥界的事情都是他在料理的,我以前一直好奇顧安為何對顧殊然如此忠心,顧安告訴我說,他本來是冥界新入鬼差,卻将魂魄勾錯,致使那頁生死簿混亂,他犯了大錯,本該受刀山火海之刑,沒有人會為一個新來的鬼差求情,只有顧殊然一個人為他說話,上任冥君看在顧殊然的薄面放了顧安,顧安為報恩便留在了顧殊然身邊。

他問我:“君侯已經走了,你還等誰呢?”

我搖搖頭:“我一直都相信,他會回來的,我若是不等他了,屆時他生氣了我可就遭殃了。”

他笑了笑,其實兩百年過去了,我究竟還信不信已經不知道了,我每天都在提醒自己要記着他還活着,他還會回來,我很怕有一天我撐不下去,就真的忘了他了,于是我每天吃飯都要擺上他的碗筷,逢年過節替他置辦新衣,我給他做的新衣都已經堆滿了幾個櫃子,可是他一件都沒能穿上。

後來,我在徽州時遇見了一個算命的,我曾經覺得命是天定的,誰也算不準,現在我也忍不住開始想要知道天命是怎麽發展的。

“姑娘是蔔卦還是測字?”

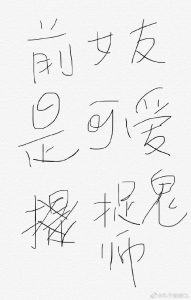

我提起紙筆,寫下一個字,遞給他,他捋了捋山羊胡子,眯着眼睛問道:“姑娘是給自己測,還是給他人。”

我道:“一個友人。”

他卻不住地搖頭道:“不好,不好。”

“怎麽說?”

“姑娘為他人測一個殊字,歹朱為殊,而這個歹字夕字頭上一橫遮,本來夕日就不強,再遮上一遮可就不見天日了。”

我心裏一陣冰涼,繼續問道:“不是還有一個朱字嗎?”

算命先生的眉頭更是皺地不行了:“朱色為赤,本是意寓極好,偏偏靠了個歹字,赤化為血,恐怕姑娘的友人兇多吉少啊。”

我付了算命錢,算命先生喜滋滋地接了錢,一手掂着錢,一邊道:“姑娘別急,我這兒啊,有解決的方子,只需要十兩銀子,就能逢兇化吉。”

我走了一步:“不用了。”他還在後面喊:“要不是五兩,姑娘,您要是嫌貴咱們一兩也行,姑娘……”

我怎麽可能相信這些,我若是真的接了他的方子,不就真的信了顧殊然不會再回來嗎?我撐了這麽多年,現在叫我放棄,怎麽可能。

我将從前在錢塘的醫館又買了下來,重新在錢塘開起了醫館,我只是怕有一天他要是回來了,還能有個地方找我,只是我都回來一年了,他還是沒有出現過。

日子也就這麽過去了,很是平淡無奇地過去。

醫館裏的小夥計說這幾日隔壁來了戶新人家,好大的手筆,一口氣就将隔壁的府邸買下來了。

我輕輕笑了一聲道:“這世上有錢的人多了去了,你驚什麽。”

小夥計讪讪一笑,端着藥材到後院曬去了。

從門外踏進來一個人,我連忙出了櫃臺去迎,才行兩步,卻突然怎麽也走不動了,只怕自己動作再大一點,眼前的這個人就碎了。

他持着紙扇,彬彬有禮:“小生顧殊然,前幾日搬來錢塘,今日特地過來拜會。”

他還是從前溫潤如玉的模樣,從來都沒有變過,仿佛之前的種種都只是一場空夢,如今才算是我與他的初遇。

我微微福身還禮道:“江南濕氣重,不知道公子的咳疾好全了沒有。”

他過來将我摟在懷中,道:“要不大夫你給小生治治。”

正是江南好風景,落花時節又逢君。